警告:本篇虽未前缀“随笔”标号,但仍主要为情感宣泄。本文中或有与事实不符之处,亦有不甚严谨、未详细考据的地方,请勿轻信本文中的断言。如有不适,请尽快右上角。

作者按:近一个月来,着实见证了中国航天的诸多第一次。加之前几日偶然又听到17年creuzer调校的歌《Death Dive》,不禁感慨万千。故作此文,聊记所感。

“……人类将不止生活在一个世界里,而是遍布百万个世界、千亿个世界。我们所掌握的,将是无限。每一个世界都有它的历史演变、它的价值观,会在它独特的生活环境中探索人类追求幸福的可能。会有无数种幸福、无数种益处,无数种不同的……这才是人类的基本现实。”

阿西莫夫,《永恒的终结》

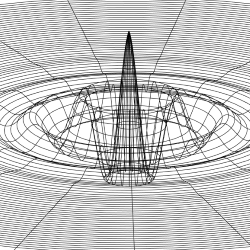

信使、金星、嫦娥、勘测者、水手、海盗、天问、伽利略、卡西尼、新视野、旅行者、隼鸟、罗塞塔……它们是什么呢?是探测器,是尖兵,是孤独的开拓者,是已知国度与未知国度的界碑。当我看着这些名字的时候,一种难以描述的、混杂着感动、不甘、喜悦、悲伤的感情涌上心头。这些名字里面,大多数来自于上个世纪,少部分来自21世纪第一个十年,最近还能听到的屈指可数。虽然说,如果实际计算发射探测器的频率,近20年来与20世纪下半叶比或许也差不了太多;如果考虑新技术的应用,当今一枚探测器的效能或许能抵得上过去数枚探测器的效能,但仍然不得不承认,自冷战结束后,我们依然经历了一个太空探索的低潮。

很难说这是否有它自己的道理。是的,冷战时的太空探索与其说是为了人类科学的进步,倒不如说是两大势力之间的竞赛;是的,地球上仍有诸多未知等待着探索;是的,即使在占地球总面积三分之一的陆地上,也有诸多大大小小的矛盾等待着解决;是的,比起眼前几乎快烧到眉毛的大小事务,数十万、数百万、数千万公里之外的小小星球又算得了什么呢?是的,世上有十万个甚至九万个反对太空探索的理由。

难道不是吗?探测器么,四五年发射一个也够了,还有那么多数据要处理;月球基地么,这多浪费钱啊,算了算了;新的太空望远镜?非洲孩子还在饿肚子呢;新空间站?算了现在这个将就用吧,地主家也没有余粮啊。于是,我们渐渐阖上了望向远处地平线的眼睛,放弃了瞭望初升的太阳与月亮,忘记了凝视璀璨的星空,专心于家长里短的八卦和无谓的勾心斗角。

但是,即使是万分之一的概率,或许也有人梦到,来自于上世纪后半叶的辉煌。那时,无论世界两极的争霸如何愈演愈烈,但人们总是相信,就算笼罩在核大战的阴影之下,属于人类的黄金时代的曙光也已经出现在了地平线上。在那个黄金时代,我们将建成一个真正的和平又国际的空间站,我们将拥有月球上的基地,我们将实现载人登火,我们将实现核能的广泛利用,我们将拥抱太空——千亿个世界,千亿个太阳,千亿的无穷与浩瀚,千亿的已知与未知——人类无穷瑰丽的画卷正在徐徐展开。

于是,我们有了金星号,纵使数次的失败和明知在数月的生命中只有短短数小时的辉煌也无法阻挡它前进的脚步;我们有了海盗号,寄托着人类的希望与祝愿终于成功着陆火星;我们有了旅行者,在造访了太阳系外围行星、留下了那张著名的“暗淡蓝点”后,毅然向无垠宇宙飞去,不再复返;我们有了阿波罗计划,宏伟而又浪漫的计划,使人类真正迈出了走向深空的第一步。即使来到新世纪,作为那段时光的余波,我们也有信使号,一位人类的信使,向神的信使传达了我们的问候;我们也有卡西尼号,生于地球的温柔乡,却葬于土星永恒的风暴,其光辉而短暂的一生值得每个人铭记;我们也有新视野号,名副其实的新视野,第一颗冥王星探测器,揭开了这颗矮行星的神秘面纱,在最后也追随旅行者号前进。但是,只是这样了,在这新的世纪,却再也没有了土星五号巨大的轰鸣,再也没有了航天飞机的笨拙与优雅,再也没有了 "we shall go to the moon" 的浪漫与豪迈,只剩下了小家子气的短视偏见和斤斤计较。

我相信,探索未知、追求真理才是人类——乃至所有智慧生物——最深处的渴望与追求,也是与其他生物相区别的地方。当金星号烧毁在金星灼热的大气中时,当机遇号、勇气号在火星永恒的红色中停摆时,当和平号逐渐坠向地面时,它们是否会想到,自己用生命开辟出的道路上前进的人亦渐渐稀少了呢?在过去的数十年间,我们向太空中送去了无数的探测器。我想,这些探测器如果有意识的话,恐怕也不会喟叹命运的不公,反而会更忠实地执行自己的指令,在短暂的生命中收集更多的数据、见到更多的景色吧。从某种意义上说,这反倒使这些探测器比人类更优越得多——没有那么多无谓的争端,穷其一生只有一个唯一的、永恒的目标。这些由金属和半导体构成的小家伙,值得我们永远铭记和怀念。

当然,现在而言,似乎新的曙光已经出现在了地平线上。黎明前的黑暗仿佛就要过去,属于太空的新时代正在来临。这一年里,听到了新的载人登月的计划,听到了合作共建月球基地的计划,听到了载人登火的计划;看见了新的空间站,看见了新的深空探测器,看见了时隔近五十年人们又从那颗里地球最近的星体取回的物质。这的确是一件盛事。我忘记了这句话是谁说的,齐奥尔科洛夫斯基或苏联航天局的总工程师,他说“地球是人类的摇篮,但人类不会永远生活在摇篮里”。那么,在有生之年,如果能看到人类能迈出下一步的话,那么也确实死而无憾了;而如果人类真的能迈出下一步的话,那么,或许也可以说人类确实学会了走路,终于能离开摇篮了吧?

总而言之,我很希望引用这句来自阿西莫夫的话并非为时尚早:“人类的无限时空,就此开启。”哦,在此之前,或许也得为那些孤独前行、或撞毁于行星之上、或流浪于深空之中的探测器们,立下一座丰碑,点燃一盏长明灯才是。

如此而已。

Comments NOTHING